不眠症は、単なる寝不足とは異なり、睡眠の質や量が慢性的に不足し、日中の活動に支障をきたす状態です。

多くの方が「眠れない」という悩みを抱えながらも、医療機関への受診をためらったり、「診断書」という言葉にハードルを感じたりすることがあります。

しかし、不眠症は放置すると心身の健康に悪影響を及ぼす可能性があり、適切な診断と治療が非常に重要です。

特に、仕事や学業、日常生活に大きな影響が出ている場合、医療機関で不眠症と診断され、その証明として診断書が必要となる場面があります。

この記事では、不眠症の診断書がどのようなものか、なぜ診断書が必要になるのか、どこで取得できるのか、取得する際の流れや費用、そして取得にあたっての注意点について詳しく解説します。

不眠の症状に悩んでいる方、診断書の必要性を感じている方が、安心して医療機関に相談するための一助となれば幸いです。

不眠症の診断書とは?診断基準について

不眠症の診断書とは、医師が患者さんの不眠の症状を診察し、不眠症という病名やその症状、状態、治療状況などを証明する書類です。

この診断書は、公的な手続きや職場への提出など、様々な目的で必要とされることがあります。

診断書を発行するには、まず医師による正確な診断が必要です。

不眠症の診断は、単に「眠れない」という訴えだけでなく、国際的な診断基準に基づいて行われます。

不眠症の主な症状と診断基準

不眠症の主な症状としては、以下のようなものが挙げられます。

- 入眠困難(寝つきが悪い): 布団に入ってから寝つくまでに30分〜1時間以上かかる。

- 中途覚醒(夜中に目が覚める): 夜中に何度も目が覚め、その後なかなか眠りにつけない。

- 早朝覚醒(朝早く目が覚める): 希望する起床時間よりも早く目が覚めてしまい、再び眠ることができない。

- 熟眠困難(眠りが浅い、ぐっすり眠った感じがしない): 睡眠時間は足りていても、眠りの質が悪く、休んだ感覚が得られない。

これらの症状が週に3日以上あり、それが3ヶ月以上続いている場合に、慢性不眠症と診断されることが一般的です。

さらに重要なのは、これらの睡眠の問題によって、日中の活動に以下のような支障が出ていることです。

- 疲労感、倦怠感

- 集中力や注意力の低下

- 気分の落ち込み、イライラ

- 日中の眠気

- モチベーションや活動性の低下

- 仕事や学業でのミスが増える

- 人間関係のトラブル

不眠症の診断は、問診によって睡眠のパターン、生活習慣、日中の症状、精神的な状態、既往歴などを詳しく医師が聞き取ることによって行われます。

必要に応じて、睡眠日誌の記録や、精神的な評価、あるいは睡眠ポリグラフ検査(PSG検査)のような専門的な検査が行われることもあります。

診断書には、医師がこれらの症状や検査結果に基づき、不眠症であると診断した旨、不眠の具体的な症状、病気の経過、現在の状態、今後の治療方針、そして最も重要な点として、不眠が患者さんの日常生活や仕事にどのような影響を与えているか、就労が可能かどうかなどの意見が記載されます。

診断基準を満たしているか、日中の機能障害がどの程度かが、診断書の内容や必要性を判断する上で重要な要素となります。

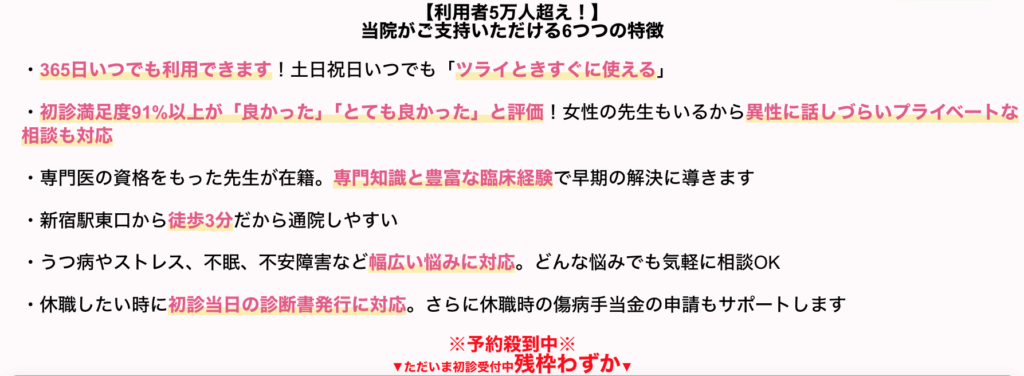

【診断書当日OK】休職や各種手続きの診断書はよりそいメンタルクリニックへご相談を!

心身のバランスが崩れてしまい、心の不調を自覚したとき、「一刻も早く診断書が必要」「すぐに職場に提出して休職や傷病手当金の手続きを進めたい」と焦りや不安を感じる方はとても多いものです。特に、これまで心療内科やメンタルクリニックを利用した経験がない方の場合、どこに相談すればよいのか、診断書や各種手続きをどう進めてよいのかわからず戸惑ってしまうことも珍しくありません。

よりそいメンタルクリニックでは、患者様の状況やニーズを丁寧にヒアリングしたうえで、医師が医学的に診断書が必要だと判断した際には、診療当日に診断書を即日発行する体制を整えています。

提出期日が迫っている方や、急な職場対応が必要な場合にもスムーズにご対応いたしますので、安心してご相談いただけます。

さらに、当院には経験が豊富な専門スタッフが在籍しており、書類の書き方や申請手続きの流れをわかりやすくアドバイスいたします。不安や疑問をそのままにせず、一つずつ丁寧にサポートいたしますので、初めての方でも安心してお任せいただけます。

よりそいメンタルクリニックのおすすめポイント

不眠症の診断書が必要な理由とケース

不眠症の診断書は、単に病気を証明するだけでなく、患者さんが不眠による困難を乗り越え、社会生活を維持・改善するために様々な場面で役立ちます。

具体的には、以下のようなケースで診断書が必要になることがあります。

会社提出や休職・退職で診断書が必要な理由

不眠症が重度化し、仕事に集中できない、遅刻や欠勤が増える、ミスが多発するなど、就労に支障をきたすようになった場合、会社から診断書の提出を求められることがあります。

これは、会社が従業員の健康状態を把握し、適切な配慮や対応を行うために必要となるためです。

診断書を提出する主な目的:

- 病状の証明: 不眠症という疾患によって就労が困難になっていることを客観的に証明します。

- 休職の判断: 医師の意見に基づいて、休職が必要かどうかの判断材料となります。

診断書には、就労不可、あるいは〇週間程度の休養が必要、といった医師の意見が記載されることが一般的です。 - 職場への配慮願い: 完全に休む必要はないが、特定の業務の軽減、勤務時間の調整、時差出勤、休憩時間の増加など、就労環境に関する配慮を会社に求める際に、診断書がその根拠となります。

医師は、不眠症の症状を踏まえ、患者さんが無理なく働けるための具体的な提言を診断書に記載することがあります。 - 復職の判断: 休職後、職場に復帰する際にも、医師が就労可能と判断した旨を記載した診断書が必要となります。

段階的な復職(リワークプログラムの利用や時短勤務など)を推奨する内容が盛り込まれることもあります。 - 退職の理由証明: 不眠症が原因で就労継続が困難となり退職する場合、ハローワークでの手続きや雇用保険の申請などで、病気による退職であることを証明するために診断書が必要となることがあります。

会社に提出する診断書は、単に「不眠症」という病名が書かれているだけでなく、現在の症状、それが業務にどう影響しているか、どの程度の休養が必要か、あるいはどのような配慮があれば就労可能かなど、具体的な状況が伝わる内容であることが望ましいです。

そのため、受診時には医師に診断書の提出目的や会社の状況を正確に伝えることが重要です。

傷病手当金申請に必要な診断書

傷病手当金は、病気やケガのために会社を休み、給与の支払いを受けられなかった場合に、健康保険から支給されるお金です。

不眠症も、医師が「労務不能(働くことができない状態)」と判断すれば、傷病手当金の支給対象となります。

傷病手当金の申請には、医師が記載した「傷病手当金支給申請書」の一部(療養担当者記入用)が必要です。

この書類は診断書と同様の役割を果たし、以下の内容が記載されます。

- 病名: 不眠症(あるいは不眠を伴う他の精神疾患など)

- 発病日: 症状が現れ始めた日

- 労務不能と認めた期間: いつからいつまで働くことができなかった(またはできない)期間

- 労務不能と認めた理由: 不眠の症状(例:重度の倦怠感、集中力低下、日中の強い眠気など)が、具体的にどのように仕事に支障をきたしているのか、医師の医学的な判断が記載されます。

傷病手当金は、申請期間ごとに医師の証明が必要です。

例えば、1ヶ月分の傷病手当金を申請する場合、その1ヶ月の期間について医師が労務不能であったことを証明する必要があります。

そのため、継続して傷病手当金を受給する場合は、定期的に医療機関を受診し、医師に傷病手当金申請書の作成を依頼する必要があります。

傷病手当金申請のポイント:

- 待期期間: 傷病手当金は、連続して3日間(待期期間)会社を休んだ後、4日目以降の休みから支給されます。

待期期間には有給休暇や土日祝日も含まれます。 - 給与の支払い: 会社から給与が支払われている期間は、傷病手当金は支給されません。

ただし、給与の一部が支払われている場合は、傷病手当金との差額が支給されることがあります。 - 支給期間: 傷病手当金は、同じ病気やケガで最長1年6ヶ月間支給されます。

傷病手当金の申請には、医師による労務不能であることの証明が不可欠です。

不眠症の症状が重く、仕事に行くのが困難な場合は、我慢せずに医療機関を受診し、傷病手当金の利用について医師に相談してみましょう。

障害者手帳や障害年金と不眠症の診断書(原則対象外)

不眠症の診断書が、障害者手帳や障害年金の申請に直接的に利用できるケースは、原則として限定的です。

- 障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳): 精神疾患によって日常生活や社会生活に制約がある方に交付されますが、不眠症単体で手帳の対象となることは稀です。

うつ病や統合失調症、双極性障害など、他の精神疾患に伴う症状として不眠があり、その全体的な病状によって日常生活に著しい支障が出ている場合に、手帳交付の検討対象となることがあります。

診断書も、不眠症という病名だけでなく、診断された精神疾患名とその症状、能力障害の状態などが詳細に記載される必要があります。 - 障害年金: 病気やケガによって生活や仕事に支障がある場合に支給される公的年金ですが、不眠症単体での認定は非常に難しいのが現状です。

障害年金の認定基準では、精神疾患による障害の程度が重視されます。

不眠症が、うつ病や他の精神疾患の主要な症状の一つであり、その精神疾患によって継続的に日常生活や労働能力に著しい制限を受けている場合に、障害年金の認定対象となる可能性があります。

申請には、医師が記載する「診断書(精神の障害用)」が必要となり、不眠症以外の精神疾患の病名、具体的な症状、治療状況、日常生活能力の程度などが詳細に評価され記載されます。

このように、不眠症の診断書単体で障害者手帳や障害年金の直接的な根拠となることはほとんどありません。

これらの制度の申請を検討している場合は、不眠症だけでなく、それがどのような精神疾患に関連しているのか、あるいは他にどのような症状があるのかを含め、主治医と十分に相談することが不可欠です。

不眠症の診断書はどこでもらえる?何科を受診すべきか

不眠症の診断書を取得するには、まず医療機関を受診し、医師に診断してもらう必要があります。

では、具体的に何科を受診するのが適切なのでしょうか。

不眠症の原因や症状によって、適した受診先は異なります。

精神科・心療内科での診断書発行

不眠症は、ストレス、不安、うつ病、あるいはその他の精神的な要因と深く関連していることが非常に多いため、精神科や心療内科は最も一般的な受診先の一つです。

- 精神科: 気分障害(うつ病、双極性障害)、不安障害、統合失調症など、幅広い精神疾患の専門家です。

不眠がこれらの精神疾患の症状として現れている場合、原因疾患も含めて診断・治療が行われます。 - 心療内科: 主に、ストレスなど心の問題が原因で体に症状が現れる「心身症」を専門としています。

不眠も、ストレスや心理的な要因が強く関わっている場合に、心療内科が適していることがあります。

精神科や心療内科の医師は、不眠症の診断基準に基づいて問診を行い、患者さんの精神的な状態や生活状況を詳しく把握します。

適切な診断が行われれば、不眠症、あるいは不眠を伴う精神疾患の診断書発行に対応してもらえます。

会社への提出や傷病手当金申請など、精神的な状態が関わる診断書が必要な場合には、これらの科が適していると言えます。

内科での不眠症診断書発行

不眠症の原因が、風邪、痛み、かゆみ、あるいは呼吸器疾患、循環器疾患、内分泌疾患などの身体的な疾患にある場合、かかりつけの内科で相談することも可能です。

かかりつけの内科医は、患者さんの全身状態やこれまでの病歴を把握しているため、身体的な原因による不眠を見つけやすい場合があります。

また、軽度の不眠であれば、睡眠薬の処方や生活習慣に関するアドバイスをしてもらうことも可能です。

ただし、不眠の原因が特定できない場合や、不眠が精神的な要因と強く関連していると考えられる場合、あるいは専門的な検査が必要な場合は、内科医から精神科、心療内科、または睡眠障害専門クリニックへの受診を勧められることがあります。

内科で診断書を発行してもらうことも可能ですが、不眠が精神疾患に伴うものである場合など、診断書の目的によっては専門医の診断書が必要となるケースもあります。

睡眠障害専門クリニックの役割

不眠症だけでなく、睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群、ナルコレプシーなど、睡眠に関連する様々な病気(睡眠障害)の専門的な診断や治療を行っているのが、睡眠障害専門クリニックです。

ここでは、医師による問診に加え、睡眠ポリグラフ検査(PSG検査)や反復睡眠潜時検査(MSLT検査)など、専門的な検査機器を用いた詳細な検査が行われます。

これにより、不眠の原因が単なるストレスや生活習慣だけでなく、身体的な睡眠障害によるものなのかを正確に診断できます。

- 睡眠ポリグラフ検査(PSG): 脳波、眼球運動、筋電図、呼吸、心電図、酸素飽和度などを記録し、睡眠の質や睡眠中に起こる異常(無呼吸、周期性四肢運動など)を評価する検査です。

- 反復睡眠潜時検査(MSLT): 日中の眠気の程度や入眠までの時間を客観的に測定する検査で、ナルコレプシーなどの診断に用いられます。

不眠の原因が不明な場合や、他の睡眠障害が疑われる場合、あるいは専門的な診断や治療が必要な場合は、睡眠障害専門クリニックを受診するのが最も確実です。

診断書の発行についても、睡眠障害に関する専門的な知見に基づいた詳細な内容で作成してもらえます。

受診科の選び方まとめ:

| 受診科 | 適しているケース | 診断書の内容として得意な分野 |

|---|---|---|

| 精神科・心療内科 | 不眠の原因にストレスや精神的な問題(うつ病、不安など)が強く関わっている場合 | 精神状態、気分症状、それによる日常生活への影響 |

| 内科 | 身体的な病気(風邪、痛みなど)による一時的な不眠、かかりつけ医にまず相談したい場合 | 全身状態、身体的な病状 |

| 睡眠障害専門クリニック | 不眠の原因が不明、他の睡眠障害(無呼吸など)が疑われる、専門的な検査や治療が必要な場合 | 睡眠の質、睡眠中の異常、睡眠状態全般 |

まずはご自身の不眠の原因として思い当たるものや、現在の症状、診断書の提出先などを考慮して、最適な医療機関を選ぶことが大切です。

迷う場合は、まずはかかりつけ医に相談してみるか、地域の医療機関の情報を調べてみることをお勧めします。

不眠症の診断書を取得する流れ

不眠症の診断書を取得するには、いくつかのステップを踏む必要があります。

スムーズに診断書を取得し、ご自身の状況を正確に伝えるためには、事前の準備も大切です。

受診前の準備と医師への伝え方

医療機関を受診する前に、以下の点を準備しておくと、医師が正確な診断を行う上で役立ちます。

- 睡眠日誌をつける: 少なくとも1週間、可能であれば2週間程度の睡眠日誌をつけてみましょう。

毎日、寝床に入った時間、寝ついたと思う時間、夜中に目が覚めた回数と時間、最終的に起きた時間、寝床から出た時間、日中の眠気の程度、昼寝をした時間、飲酒やカフェイン摂取量、その日の出来事などを記録します。

これにより、ご自身の睡眠パターンや問題点が客観的に把握でき、医師に具体的な情報を提供できます。 - 症状を整理する: いつ頃から不眠が始まったのか、どのような症状(寝つきが悪い、途中で起きる、早く目が覚めるなど)が最も辛いのか、その症状が週に何回くらいあるのか、どのくらい続いているのかを整理しておきましょう。

- 日中の影響を具体的に伝える: 不眠によって、日中の仕事や学業、家事、人間関係、趣味などにどのような支障が出ているのかを具体的に伝えましょう。「集中力が続かない」「疲れやすくて体を動かせない」「イライラして家族に当たってしまう」など、具体的なエピソードを交えると、医師は不眠の重症度や診断書の必要性を判断しやすくなります。

- 診断書の提出目的を明確に伝える: 診断書が「会社への提出」「傷病手当金申請」「休職のため」など、どのような目的で必要なのかを医師に明確に伝えましょう。

目的によって、診断書に記載すべき内容や詳細さが異なる場合があります。 - 服用中の薬や既往歴を伝える: 他の病気で服用している薬や、過去にかかった病気、アレルギーなども医師に正確に伝えてください。

不眠の原因になったり、不眠症の治療薬との飲み合わせに影響したりすることがあります。

これらの情報を整理して医師に伝えることで、より的確な診断と、目的に合った診断書の作成につながります。

初診から診断書発行までの期間

不眠症の診断書は、多くの場合、初診を受けたその日にすぐに発行されるとは限りません。

- 診断の確定: 医師は問診や睡眠日誌などを参考に、不眠症であるか、またその原因は何であるかを診断します。

診断には複数回の診察が必要となる場合や、前述のような専門的な検査が必要となる場合もあります。

特に、精神的な要因が複雑に絡んでいる場合や、他の睡眠障害が疑われる場合は、診断が確定するまでに時間がかかることがあります。 - 治療の経過観察: 診断書の内容(特に就労に関する意見や病状の見込みなど)は、治療を開始してからの症状の変化を見ながら判断されることもあります。

治療が効果を上げているか、症状が安定しているかなどを確認するため、何度か通院が必要となる場合があります。 - 診断書の作成: 診断書は、医師が診察に基づいて作成する書類です。

医療機関によっては、診断書作成に数日〜1週間程度の時間がかかる場合があります。

特に込み入った内容や特定の様式が求められる場合は、さらに時間がかかることもあります。

したがって、診断書が必要な期日が決まっている場合は、できるだけ早めに医療機関を受診し、診断書が必要な旨とその期日を医師に伝えることが重要です。

医師と相談しながら、診断書取得までの見通しを確認しましょう。

診断書の内容と料金(費用)

不眠症の診断書に記載される主な内容は以下の通りです。

- 患者氏名、生年月日

- 診断名: 例)不眠症、あるいは不眠を伴う適応障害など

- 発症日または診断日

- 現在の症状: 不眠の具体的な症状(入眠困難、中途覚醒など)とその程度、日中の症状(倦怠感、集中力低下など)

- 経過: これまでの病気の経過、治療状況

- 今後の見込み: 症状の改善の見込みや、治療継続の必要性など

- 医師の意見: 最も重要な項目で、診断書の提出目的に応じて、就労の可否、休養期間の必要性、職場での配慮に関する具体的な提言などが記載されます。

- 診断書発行日

- 医療機関名、医師氏名、押印

診断書の様式は、提出先(会社、自治体、保険組合など)から指定される場合と、医療機関独自の様式を使用する場合があります。

指定の様式がある場合は、忘れずに医療機関に持参しましょう。

診断書の発行は、健康保険の適用外となる自費診療です。

料金は医療機関によって異なりますが、一般的には1通あたり3,000円〜10,000円程度が多いようです。

診断書の記載内容が詳細になる場合や、特殊な様式の場合、あるいは大学病院などの大きな医療機関では、料金が高くなる傾向があります。

傷病手当金申請に必要な「傷病手当金支給申請書」の医師記入欄についても、多くの場合、診断書と同様に自費診療となり、医療機関ごとに料金が定められています。

受診の際に、診断書の発行にかかる料金についても事前に医療機関の受付や医師に確認しておくと安心です。

| 診断書の種類・目的 | 想定される記載内容 | 費用相場(目安) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 会社提出用(病状証明) | 診断名、症状、発症日、現在の状態、治療状況、就労の可否(可・否・条件付き可)、必要な休養期間、職場への配慮に関する意見 | 3,000円~8,000円 | 会社の指定様式がある場合あり |

| 会社提出用(休職・復職) | 診断名、症状、休職期間の必要性、復職可能時期の目安、段階的復職に関する意見など | 3,000円~10,000円 | 休職期間の開始・終了時、復職時に必要となる |

| 傷病手当金申請用 | 診断名、発病日、労務不能と認めた期間、労務不能と認めた理由(具体的な症状による支障) | 3,000円~7,000円 | 健康保険組合指定の申請書に医師が記入 |

| その他(診断書一般) | 診断名、症状、治療状況、病気の経過など、一般的な証明 | 3,000円~10,000円(内容による) | 用途に応じて記載内容や詳細さが異なる |

※上記の費用はあくまで目安であり、医療機関によって大きく異なります。

受診前に確認してください。

不眠症の診断書に関する注意点

不眠症の診断書を取得し、活用する上で、いくつか注意しておきたい点があります。

これらの点を理解しておくことで、診断書が必要な場面でスムーズに対応できるでしょう。

診断書の発行を断られるケース

医師は、医学的な判断に基づいて診断書を作成します。

そのため、患者さんが診断書を求めても、医師の判断によっては発行を断られるケースがあります。

- 診断基準を満たさない: 不眠の症状があっても、それが不眠症の診断基準(期間、頻度、日中の機能障害など)を満たしていないと医師が判断した場合。

医師は客観的な基準に基づき診断を行います。 - 症状が軽微で日常生活に大きな支障がない: 多少の不眠はあるものの、日常生活や仕事に明らかな支障が出ていないと医師が判断した場合。

診断書は、病気によって何らかの制約が生じていることを証明するものです。 - 診断書に記載する内容が医学的に証明できない: 患者さんが希望する診断書の内容(例:「〇ヶ月間の休職が必要」など)が、現在の病状や医学的な根拠に基づいて判断が難しい場合。

- 診断書の目的が不適切である: 診断書を提出する目的が医学的な証明を必要としない場合や、医師がその目的を不適切と判断した場合。

- 初診時で診断が確定していない: 特に複雑なケースや他の病気の可能性が疑われる場合など、一度の診察だけでは正確な診断が難しく、診断書の発行ができない場合があります。

- 信頼関係が構築できていない: 医師と患者さんとの間に十分な信頼関係が築けていない場合や、患者さんの訴えと客観的な状況に乖離がある場合など、医師が慎重な判断を行うことがあります。

診断書は、医師が自らの専門的な知見と責任において作成する公的な書類です。

医師には、診断書の虚偽記載を行わない義務があります。

診断書の発行が断られた場合でも、その理由を医師に尋ね、自身の症状や状況を再度説明するなど、医師としっかりコミュニケーションを取ることが大切です。

医師とのコミュニケーションの重要性

不眠症の診断書をスムーズに取得し、その内容を目的に沿ったものにするためには、医師との良好なコミュニケーションが非常に重要です。

- 正確な情報提供: ご自身の症状、睡眠パターン、日中の影響、生活習慣、飲酒・喫煙状況、服用中の薬、既往歴など、医師の質問に対して正直かつ正確に情報を提供しましょう。

睡眠日誌なども活用し、客観的な情報を伝える努力も大切です。 - 診断書が必要な目的を明確に伝える: 診断書を誰に、どのような目的で提出するのかを具体的に伝えましょう。

会社への提出であれば、現在の業務内容や職場の状況、希望する配慮内容などを具体的に伝えることで、医師も診断書に盛り込むべき内容を判断しやすくなります。 - 疑問点や不安を質問する: 診断や治療方針、診断書について不明な点や不安なことがあれば、遠慮なく医師に質問しましょう。

医師の説明をよく理解し、納得した上で治療を進めることが大切です。 - 医師の指示に従う: 診断書は、医師の医学的な判断に基づいています。

診断書に記載された就労に関する意見や治療方針に従うことが、病状の改善と診断書の信頼性を保つ上で重要です。

診断書は、医師と患者さんの共同作業によって成り立つものです。

お互いの理解を深め、信頼関係を築くことが、適切な医療を受ける上でも、診断書を取得する上でも非常に大切になります。

まずは医療機関にご相談ください

不眠症は、放置すると心身の健康を損ない、日常生活や仕事に深刻な影響を与える可能性があります。

しかし、適切な診断と治療によって、症状の改善が見込める病気です。

もしあなたが不眠に悩んでおり、それが原因で日常生活に支障が出ている、あるいは診断書の必要性を感じているのであれば、まずは勇気を出して医療機関を受診することをお勧めします。

この記事で解説したように、不眠症の診断や診断書の発行は、精神科、心療内科、内科、睡眠障害専門クリニックなど、様々な医療機関で対応可能です。

受診の際には、ご自身の症状を整理し、睡眠日誌をつけるなどの準備をしていくとスムーズです。

また、診断書が必要な場合は、その目的を医師に明確に伝えましょう。

不眠症の診断書は、病気と向き合い、必要なサポートを得るための重要なツールとなり得ます。

一人で悩まず、専門家である医師の助けを借りて、より良い睡眠と健康を取り戻しましょう。

- 免責事項: 本記事は不眠症の診断書に関する一般的な情報提供を目的としており、個別の診断や治療方針を示すものではありません。

不眠の症状や診断書の必要性については、必ず医療機関を受診し、医師にご相談ください。

診断書の発行可否や内容、費用は、患者さんの状態、医療機関の方針、診断書の目的によって異なります。

本記事は一般的な情報に基づいており、特定の公式サイト等へのリンクは含まれておりません。

コメント